Instagram und TikTok zur Unterhaltung – Facebook zur Selbstdarstellung: Die Plattformen werden von den Jugendlichen unterschiedlich wahrgenommen. Instagram und Tiktok werden am liebsten genutzt, um sich ablenken zu lassen, sich die Zeit zu vertreiben und unterhalten zu werden. Andererseits stehen Facebook, Tinder und BeReal eher in Zusammenhang mit der Selbstdarstellung. Diese Plattformen werden von Jugendlichen allerdings seltener genutzt.

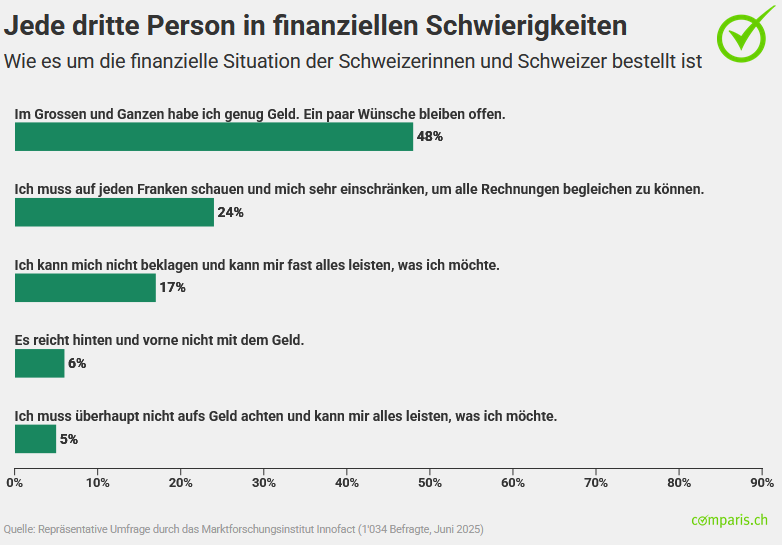

Fast jede dritte Person in der Schweiz hat finanzielle Probleme

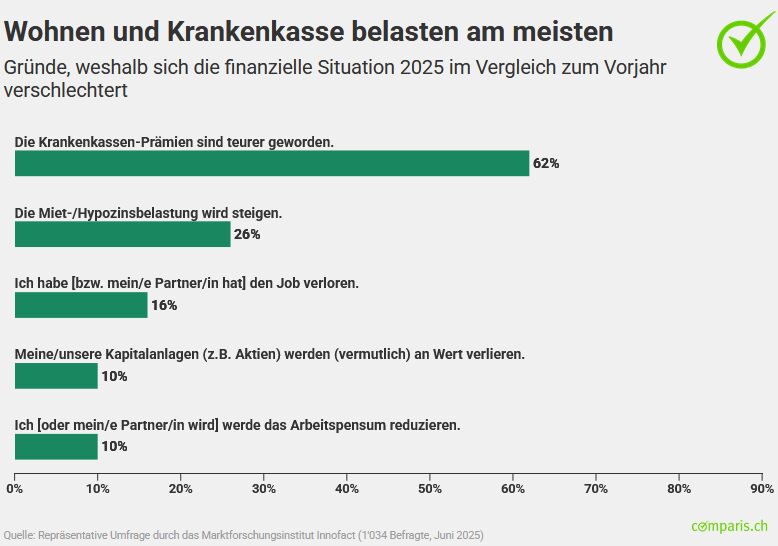

Steigende Krankenkassenprämien belasten viele Schweizer. Gespart wird vor allem bei Kleidern, Elektronik und Ausflügen. 27 Prozent der Schweizer erwarten eine Verschlechterung ihrer finanziellen Lage im Vergleich zu 2024. Krankenkassenprämien belasten viele Haushalte stark – 16 Prozent haben Schwierigkeiten, diese zu bezahlen. Die 36- bis 55-Jährigen sind besonders betroffen, da sie oft mehrere finanzielle Verpflichtungen haben.

Auch in der vermeintlich reichen Schweiz blicken viele sorgenvoll auf ihre Finanzen. Bei einer Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis mit über 1000 Personen gaben 27 Prozent der Befragten an, mit einer Verschlechterung ihrer finanziellen Situation im Vergleich zu 2024 zu rechnen. Das sind genauso viele wie Ende letzten Jahres. Sechs Prozent sind sogar der Ansicht, ihre Situation 2025 werde viel schlechter sein als im Vorjahr. Auf der anderen Seite gehen gleichzeitig knapp 24 Prozent der Befragten von einer Verbesserung aus.

Krankenkassenprämien machen am meisten zu schaffen

Eine finanzielle Belastung stellen für die Befragten vor allem die Krankenkassenprämien dar. Fast jeder sechste Befragte (16 Prozent) hat regelmässig Schwierigkeiten, die Prämien zu bezahlen. Zwar geben mehr Personen als bei der Befragung im Vorjahr an, Prämienverbilligungen zu bekommen, doch diese lindern die finanzielle Belastung nur teilweise, sagt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn.

Die verhaltene Stimmung spiegelt sich auch in den Antworten auf die Frage wider, wie die eigene finanzielle Situation beschrieben werden kann. 24 Prozent geben an, auf jeden Franken schauen und sich sehr einschränken zu müssen, um alle Rechnungen begleichen zu können. 6 Prozent beklagen gar, das Geld reiche ihnen hinten und vorne nicht.

Die 36- bis 55-Jährigen spüren die finanzielle Belastung besonders: 9 Prozent von ihnen geben an, dass das Geld nicht ausreicht. Bei den Jüngeren (18 bis 35 Jahre) sind es 4 Prozent und bei den über 55-Jährigen 3 Prozent. Kuhn sagt: «Die mittlere Generation steht oft vor mehrfachen finanziellen Herausforderungen, von der Finanzierung des Familienlebens, zum Beispiel von Wohneigentum und einem grösseren Auto, bis zur Altersvorsorge. Steigende Fixkosten wirken sich hier besonders stark aus.»

Gespart wird bei Kleidern, Elektronik und Ausflügen

Wenn der finanzielle Spielraum kleiner wird, verzichten die Menschen in der Schweiz am ehesten auf neue Technik und Elektronik (64 Prozent), neue Kleider und Accessoires (61 Prozent) sowie auf Ausgang und Restaurantbesuche (57 Prozent). «Wenn gespart werden muss, zeigen sich die bekannten Muster: Frauen verzichten häufiger auf Spontankäufe, nutzen Rabatte und vergleichen die Preise. Männer sparen dagegen beim Auto», so Kuhn.

Immerhin: Beim Blick fünf Jahre in die Zukunft sind viele zuversichtlich: 44 Prozent schätzen, dass ihre finanzielle Situation 2030 besser oder gar viel besser sein wird als 2025. 31 Prozent gehen von gleichbleibenden Verhältnissen aus und nur 25 Prozent befürchten, dass es in Sachen Geld eher oder gar viel schlechter bestellt sein wird.

Weiterlesen - ein Beitrag von Fabian Pöschl erschienen am 17.07.25 auf 20min.ch